Сценарий «Моя семья - моя радость» (к 15 мая)

- Подробности

- Опубликовано: 15.05.2011 21:42

- Просмотров: 11367

В этот раздел добавляются методические пособия и рекомендации по сбору, обработке и хранению различной информации по краеведению, естественно-научных материалов, по проведению всевозможных научных и прикладных работ и многе другое.

Так же, у Вас есть возможность скачать здесь готовые сценарии к праздникам и мероприятиям, проводимым в музее:

Скачать сценарий (142 Кб).

(Встреча ветеранов войны с учащимися школы)

Музейный урок в музейном пространстве

(урок готовится и проводится в 4 этапа)

В данной работе представлен 2-й этап музейного урока и фотоиллюстрации зала военной славы Казанского районного краеведческого музея им. В.С. Аржиловского.

Великая Отечественная война потребовала от народа невиданных жертв и страданий.

Она была самой тяжелой из всех войн, какие знала история нашей Родины.

В это же время она явилась и героической вехой этого периода истории.

Никогда не забудутся, и вечно будут жить в памяти немеркнущие подвиги советских людей, совершенные на фронте и в тылу, в борьбе за честь, свободу и независимость нашей Родины.

Сегодня мы будем говорить о том, какой вклад в историю этой войны, внесли наши земляки.

22 июня 1941года.

Созидательный труд в районе был нарушен фашистским вторжением. Уже начало войны коснулось каждого. Уходили на фронт колхозники, служащие, учителя и выпускники школы. С Казанской земли ушло на фронт 6 306 человек, 3 425 человек не вернулись с войны, из них: погибли в бою - 2 981 человек, пропали без вести - 158 человек, умерли от ран - 274, погибли в фашистских концлагерях - 11.

Центральное место в экспозиции «Великая Отечественная война» занимают материалы о казанцах - Героях Советского Союза. Пятеро уроженцев Казанского района были удостоены звания Героя Советского Союза, им была вручена медаль «Золотая Звезда»:

Всех их объединяет то, что они родились и жили в нашем районе, но, при этом, каждый из них был очень индивидуален.

![]() За свои подвиги, боевые заслуги перед Отечеством наши земляки награждались орденами и медалями.

За свои подвиги, боевые заслуги перед Отечеством наши земляки награждались орденами и медалями.

В настоящее время учениками Казанской школы Павлом и Олегом Гуляевыми под руководством их бабушки Гуляевой Зинаиды Павловны собираются материалы о наших земляках, которые приняли непосредственное участие на боевом и трудовом фронтах Великой Отечественной войны. Ими формируются альбомы «Они вернулись с Великой Отечественной войны» и «Они не вернулись с Великой Отечественной войны». В музее собран богатый материал о казанцах – участниках военных сражений, каждом ветеране войны, собрана папка «Героический тыл», на краеведческой конференции «Поиск-2011» ученицей Смирновской школы Герасимовой Кристиной был представлена работа «Прошедшие ад», в которой собран материал о земляках, находившихся в фашистских концлагерях в годы войны.

В Центральном музее Вооруженных сил СССР, в зале №10 отражена история битвы за Сталинград. В центре полукруга зала на постаменте – башня танка Т-34, внизу земля – земля Сталинграда, перемешанная с пулями и осколками мин и снарядов, политая кровью советских бойцов. На полукруглой стене укреплена снайперская винтовка героев Советского Союза Андрухаева и Ильина, под ней – катушка с телефонным проводом, рядом – орден Отечественной войны II степени и фотография молодого паренька. Надпись: «М.М.Путилов». Матвей Путилов – наш земляк, родился в с. Ильинка. Под надписью описан подвиг Матвея: «В дни жестоких боев за завод «Баррикады» связист 339 стрелкового полка 308 стрелковой дивизии сержант Матвей Путилов при выполнении боевого задания по исправлению телефонной линии связи был тяжело ранен в обе руки. Истекая кровью, умирающий герой подполз к месту обрыва и соединил зубами концы провода, восстановил нарушенную связь». Кроме того, на Мамаевом кургане в Волгограде есть надгробная плита с надписью: «Связисту – сержанту Путилову Матвею Мефодьевичу вечная слава». Подвиг Путилова отражен в одном из эпизодов фильма «Битва на Волге» и в книге воспоминаний маршала войск связи Пересыпкина «А в бою еще важней». О Путилове было написано много статей в местной газете «Наша жизнь», в том числе есть статья нашего земляка Ивана Чашкова, тоже участника Великой Отечественной войны, жившего до 2004 года в г. Москва. За свой подвиг 19-летний Ильинский паренек не был удостоин звания Героя Советского Союза – слишком короток был его боевой путь, но одна из улиц села Казанское, где находится Средняя школа, носит его имя. Сколько судеб мы вспоминаем, когда приходим в музей и смотрим на старые, выцветшие фотографии и документы... На скромной фотографии в зале военной славы – три молоденьких девушки. Веселые, улыбающиеся они так и остались для нас молодыми и цветущими работницами местной типографии. Они ушли добровольцами на фронт и погибли в битве за Сталинград.

Сколько судеб мы вспоминаем, когда приходим в музей и смотрим на старые, выцветшие фотографии и документы... На скромной фотографии в зале военной славы – три молоденьких девушки. Веселые, улыбающиеся они так и остались для нас молодыми и цветущими работницами местной типографии. Они ушли добровольцами на фронт и погибли в битве за Сталинград.

На фото: Надя Драчук, Аня Бырдина участницы войны, погибшие под Сталинградом.

Письма, газеты, боевые листки сохранили память о войне. Письма писались обычным простым карандашом. Но, как оказалось, карандаш намного практичнее и эффективнее перьевой ручки. Бережно хранятся в семьях участников войны эти пожелтевшие, обтрепавшиеся треугольнички. Ведь это – живая память о том страшном времени.

Письма, газеты, боевые листки сохранили память о войне. Письма писались обычным простым карандашом. Но, как оказалось, карандаш намного практичнее и эффективнее перьевой ручки. Бережно хранятся в семьях участников войны эти пожелтевшие, обтрепавшиеся треугольнички. Ведь это – живая память о том страшном времени.

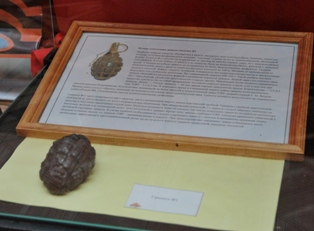

В этом зале очень много экспонатов, которые отражают ту страшную для нашего народа войну. Вот почти легендарная граната Ф1. Она широко использовалась нашими бойцами и приобрела среди них огромную популярность. Каждый пехотинец старался иметь на руках пять - десять гранат, сберегая их главным образом для отражения атак противника. «Эфка», «Феня», «Фенечка» - как только не называли ее наши солдаты. Но пожалуй, чаще – «лимонкой». Это название произошло от английских гранат системы Лемона, которые поставлялись в Россию во время Первой мировой войны. Граната – один из боевых припасов, предназначенный для поражения живой силы и боевой техники противника осколками и ударной волной, образующимися при взрыве. Как вы думаете, «лимонка» относится к наступательному или оборонительному оружию? Граната «лимонка» - ручная граната оборонительного действия, доставляется к цели метанием вручную. При средней дальности броска на 40 метров, разлет осколков составлял до 200 метров, что представляло опасность для самого обороняющегося. Поэтому лучше всего «лимонку» было кидать из комнаты, блиндажа или другого закрытого пространства.

У каждого солдата были всегда с собой зеленая кружка и ложка. Ложка алюминиевая, очень легкая, некоторые владельцы ложек их подписывали. Как вы думаете, что ели солдаты во время Великой Отечественной войны? У солдат был суточный паек, в разных родах войск были разные нормы, более калорийным был паек летчиков и моряков. В основном в паек входили: хлеб ржаной и пшеничный (летом 800 г., зимой 900 г.), супы с мясом, рыбой, овощные, каши и макаронные изделия. Во время наступлений выдавали сухой паек, в котором были консервы, сало, хлеб и концентрированные супы и каши. Часто положенные нормы не выполнялись из-за нехватки продуктов или невозможности их доставки к месту боя.

У каждого солдата были всегда с собой зеленая кружка и ложка. Ложка алюминиевая, очень легкая, некоторые владельцы ложек их подписывали. Как вы думаете, что ели солдаты во время Великой Отечественной войны? У солдат был суточный паек, в разных родах войск были разные нормы, более калорийным был паек летчиков и моряков. В основном в паек входили: хлеб ржаной и пшеничный (летом 800 г., зимой 900 г.), супы с мясом, рыбой, овощные, каши и макаронные изделия. Во время наступлений выдавали сухой паек, в котором были консервы, сало, хлеб и концентрированные супы и каши. Часто положенные нормы не выполнялись из-за нехватки продуктов или невозможности их доставки к месту боя.

Так же у каждого советского солдата был санитарный индивидуальный пакет, с помощью которого он мог бы в любой момент перевязать себе легкую рану.

Советские офицеры носили бумаги, карты, документы в специальной сумке-планшете. В полевых условиях он был для командира и сейфом для документов, и письменным столом. Но он же делал офицера приметной мишенью для противника. Так уже было заведено, что при первой опасности содержимое планшета старательно уничтожалось.

А это немецкий сигнальный осветительный патрон. Он предназначен для оповещения, оперативной передачи команд, донесений, а так же кратковременного освещения отдельных участков местности. Вспомните строчку известной песни: «Светила, падая, ракета, как догоревшая звезда...» Снабжение Советской Армии отличалось от снабжения армии противника. Поэтому многое делалось своими руками, из подручного материала. Например, зажигалка из снаряда, самодельная.

А это немецкий сигнальный осветительный патрон. Он предназначен для оповещения, оперативной передачи команд, донесений, а так же кратковременного освещения отдельных участков местности. Вспомните строчку известной песни: «Светила, падая, ракета, как догоревшая звезда...» Снабжение Советской Армии отличалось от снабжения армии противника. Поэтому многое делалось своими руками, из подручного материала. Например, зажигалка из снаряда, самодельная.

Раскрывая страницу истории войны 1941-1945г, будет неправильно, если я ничего не скажу о тыле – опоре солдат. Ведь вона - это не только тяжелые, кровопролитные бои, решающие сражения. Это и тяжелый и изнурительный, непрекращающийся труд людей в тылу. Мужчины ушли на войну, а их место заняли их жены, старики, те, кто не смог уйти на фронт, и даже дети. С 1-х дней ВОВ местом жизни и отдых у ребят стало колхозное поле. Учащиеся всех школ района во время летних каникул работали на прополке посевов, помогали колхозникам заготавливать корма для колхозного животноводства.

После уроков ребята шли с учителями на сбор колосьев, пшеницы, ржи, ежедневно собирая по 2-3 мешка, тем самым сокращая потери урожая. Для подготовки к весеннему севу собирали запасные части к сельхозинвентарю. Собирали металлолома для строительства танков, самолётов, оружия. Сдавали его государству, а собранные деньги вносили в фонд обороны. Для строительства танков, поездов собирали деньги, но они их не просили, а зарабатывали сами, собирая лекарственные травы, дикорастущие ягоды, металлолом, колоски, давали концерты и спектакли.

Посылали дети и подарки на фронт. Вели переписку с фронтовиками. Посылая сами всё на фронт, сами голодовали. Ели прошлогоднюю картошку, пили молоко, если была корова, питались съедобными травами, ягодами, грибами.

Одеты были очень плохо, в старенькую изношенную одежду. Обувь была одна на всю семью. Многих детей привезли в Казанский район из блокадного города Ленинграда. Для них открыли детские дома в Ильинке, Казанке, Чирках, Б-Ярках и Яровском. Эти дети также работали. Учились вместе с местными детьми в школе. На весь класс был 1 дневник. Писали на клочках газеты, разведённой сажей или соком красной свеклы. Здание школы практически не отапливались и дети после уроков занимались заготовкой дров. Но, не смотря на все трудности, очень хорошо учились. Одним словом, школьники в годы ВОВ стали лучшими помощниками взрослых. И их труд не пропал даром. Они внесли большой вклад в дело Победы над фашисткой Германией.

В нашем музее хранятся воспоминания выпускницы Казанской школы Елизаветы Васильевны Петрухиной. Она и ее одноклассники услышали объявление о вероломном нападении фашистов на Советский Союз из уличного репродуктора, когда возвращались с берега реки Алабуга, где встречали рассвет «взрослой жизни» после выпускного бала. По разному сложились судьбы одноклассников. Всех помнит Елизавета Васильевна, которая проработала всю свою жизнь в Казанской школе, а сейчас является частым гостем и почетным дарителем Казанского районного краеведческого музея.

«Воскресный солнечный день 22 июня запомнился нам навечно. Так не соответствовала это светлое радостное утро той черной, ужасной вести, о которой мы узнали. В сообщении ТАСС говорилось, что ранним утром фашистские войска без объявления войны начали наступление по всей западной границе СССР, и там, на Западе, идут ожесточенные бои, и многие города уже подверглись бомбардировке: Брест, Коваль, Одесса, Могилев. Эти минуты никогда не забудутся.»

Вернувшись с войны, солдаты активно брались за созидательный труд. Необходимо было поднимать сельское хозяйство. Сельскохозяйственная техника за годы войны износилась, пришла в негодность. Машиностроительные заводы были переведены на производство военной техники, поэтому условий для ремонта тракторов в годы войны не могло быть и речи. Поля обрабатывались вручную, подростками и женщинами.

В 40-50-е годы XX века подъем сельского хозяйства выразился в образовании и развитии совхозов. За подъем и развитие сельского хозяйства наши земляки Гуляев Геннадий Леонтьевич (фото 1) и Ратушняк Петр Иванович (фото 2) были удостоены высокого звания Герой Социалистического труда. Эти люди прошли всю войну, вернулись с орденами и медалями. Высокое чувство патриотизма не давало им покоя и в мирное время. Эти люди вели за собой, поднимая дух подчиненных своим энтузиазмом.

Герои войны, труда, активные участники различных мероприятий районного, областного масштаба, были удостоены звания «Почетный гражданин Казанского района». 29.05.2002 года Постановлением Думы муниципального образования Казанский район за № 22 было утверждено Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Казанского района». Этого высокого звания были удостоены участники Великой отечественной войны.

В заключительной части урока, для подготовки к 3-му этапу музейного урока, учащимся предлагается еще раз самостоятельно ознакомиться с содержанием экспозиций, посмотреть экспонаты зала военной славы. После просмотра экспонатов зала военной славы учащимся предлагаются темы для самостоятельной обработки поискового материала. Примерные темы:

Презентация исследовательской работы - это не копия работы, представленная в другом формате. Это краткое её отражение.

При создании презентации (слайд-шоу) следует придерживаться определенных правил. Надеемся, что данное краткое руководство поможет Вам избежать хотябы наиболее распространенных ошибок.

Типичные недостатки структуры и формы представления информации:

Рисунки, таблицы, фотографии должны иметь порядковые номера и названия (для того, чтобы в конце, при обсуждении работы, любой слушатель мог вернуться к конкретному месту, не заставляя перелистывать все слайды - это существенно экономит и Ваше время).

Обычно на презентацию отводится ограниченное количество времени, поэтому число слайдов следует регулировать в соответствии с этим.

Часто встречающиеся ошибки стиля и оформления:

Объём исследовательской работы колеблется от 20 до 25 страниц печатного текста (без приложений), доклада - 1-5 страниц.

Для текста, выполненного на компьютере, - размер шрифта 1,5-2; размер полей: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм (при изменении размеров полей необходимо учитывать , что правое и левое, а также верхнее и нижнее поля должны составлять в сумме 40 мм). При правильно выбранных параметрах на странице должно умещаться в среднем 30 строк, а в строчке - в среднем 60 печатных знаков, включая знаки препинания и пробелы между словами.

Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания печатаются на той же странице, к которой они относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем текст).

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, список источников, приложения) начинается с новой страницы.

Расстояния между названиями раздела (заголовками главы или параграфа) и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Заголовок располагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят.

Титульный лист является первой страницей рукописи и заполняется по определенным правилам.

Для исследовательских работ, приготовленных специально для Казанского краеведческого музея в верхнем поле указывается полное наименование учреждения (АУ «Казанский районный краеведческий музей имени В.С. Аржиловского»). Либо название конференции или конкурса в котором она участвут (например: Районная краеведческая конференция «Поиск-2011»).

В среднем поле указывается название темы работы без слова «тема». Это название пишется без кавычек. Название исследовательской работы должно отражать проблему, заявленную в ней, и соответствовать основному содержанию работы. При формулировке темы следует придерживаться правила: чем уже тема, тем больше слов содержится в заголовке. Одно-два слова свидетельствует о расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании, о том, что работа «обо всём и ни о чём».

Ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя, отчество автора, класс (место работы). В скобках, полное название учреждения.

Ещё ниже - фамилия, имя, отчество и должность руководителя и, если таковые были, консультантов.

В нижнем поле указывается населенный пункт и год выполнения работы (без слова «год»).

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.

Далее следует введение, основной текст (согласно делению на разделы и краткими выводами в конце каждого раздела) и заключение. Основной текст может сопровождаться иллюстрированным материалом (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы, таблицы), и соответствующими подписями (например: «Фото 1. Здание Казанской средней школы, 1995 г.»). Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания, необходимо указывать номер источника по списку и страницу в квадратных скобках в конце цитаты или ссылки. Например: Древняя мудрость гласит: «Скажи мне - и я забуду, покажи мне - я запомню, дай мне действовать самому - и я научусь» [3, с. 65]. Или: По замечанию А.Энштейна, пространство и время относительны, они зависят от скорости движения системы отсчета [6, с. 22].

После заключения принято помещать список источников (не менее 3-5), который может включать самые разные виды. При оформлении списка источников сначала перечисляется литература (автор, название книги, город, издательство, год, количество страниц), а затем другие источники. Список выстраивается и нумеруется по алфавиту фамилий авторов. Если в источнике не указан автор, то в списке такой источник занимает место согласно своему названию.

Пример списка источников:

1. Акимов Н.В. История Древнего мира. М.: Арио, 1985, 80с.

2. Гелиоцентрическая система мира./ Сост. И.Т. Меркурьев. М.: Деймос, 1987, 100с.

3. Программа «Цивилизация». Канал ОРТ, 15 января 2001г.

Проведение историчских исследований - сложный, но очень увлекательный процесс. Стркутура проведения исследования для каждого отдельно взятого события имеет свои особенности. Здесь мы приводим несколько планов, где подробно по пунктам описывается ход выполнения такой работы.

1. Создание.

2. Производство

3. Персонал

4. Место на рынке

5. Региональное значение

6. Социальная инфраструктура

7. Современное состояние

1. Раскулачивание и крестьянская ссылка

2. 1930-е годы

3. Депортация

3.1 Процесс депортации

3.2 Депортированные: социальный портрет

3.3 Депортированные: культурный портрет

4. Исторические и памятные места

1. Создание

2. Персонал

3. Учащиеся

4. Материальная база

5. Место в управленческой иерархии

6. Региональное значение

7. Публикации

1. Край накануне ВОВ

2. Мобилизация

3. Эвакуация

4. Помощь фронту

5. Депортация

5.1 Процесс депортации

5.2 Депортированные: социальный портрет

5.3 Депортированные: культурный портрет

6. Земляки на фронте

7. Возвращение к мирной жизни

8. Итоги для края

9. Память о войне

10. Ветераны (персоналии)

1. Портрет

2. Территория

3. Репрессии

4. Веливая Отечественная война

5. Реформы 1990-х – начала 2000-х годов (приватизация, акционирование и пр.)

6. Круг жизни